十三湖を出発後

さらに北上して

やってきたのは

青函トンネル

今では

当たり前のように

新幹線

本州~函館間 走ってますが

よく考えたら

海峡の下をくぐる

トンネルなんて

高度経済成長期

青函トンネルの開通は

日本技術の最高傑作であり

世界トップクラス

それは

いまだに変わっていません

まあ

とりあえず

竜飛岬の観光スポット等

まじえて

ご案内しまーす

青函トンネル入口広場

まず

チェックしたいのは

新幹線が通る

青函トンネル入り口広場

駐車場ひろめで

トイレも

ありますが

風が強いせいか

車中泊する人はいない

売店で

美味しい揚げ餅

買ったら

おばちゃんが

近くの車中泊スポット

教えてくれました

超穴場

まあ

それはまた今度で

とりあえず

トンネルから出てくる

電車が見たい!

と思ってたら

貨物列車が!

オー

新幹線だったとしても

速度制限されてる為、ゆっくり

走行だそうです

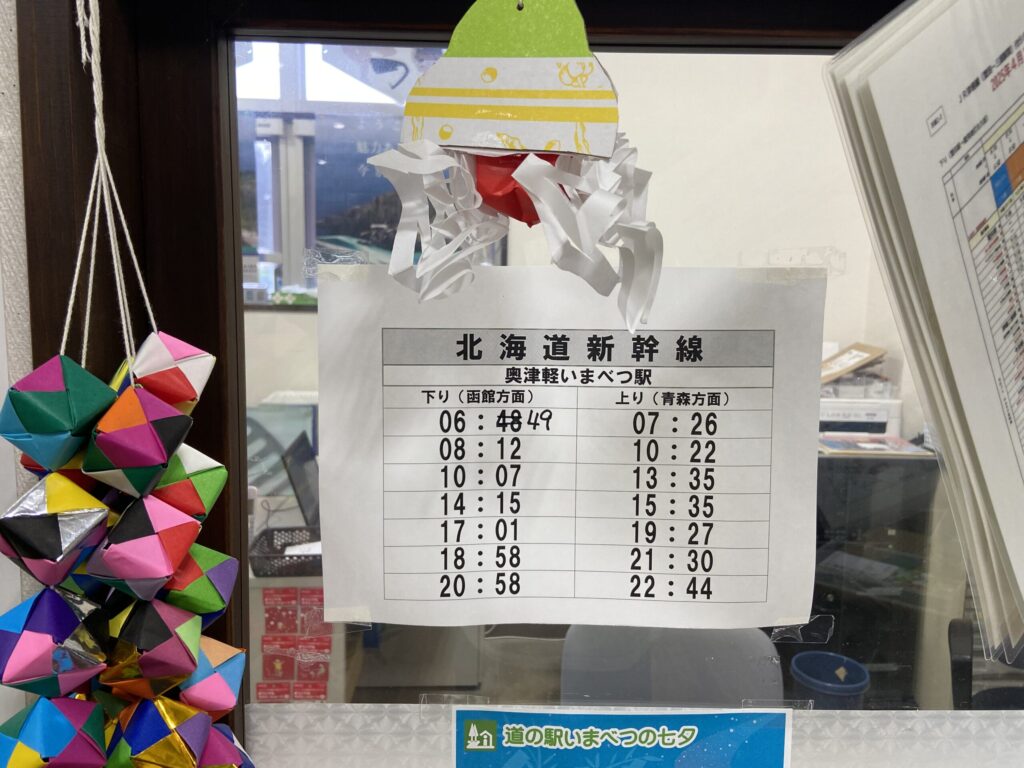

事前に

時刻表要チェック

このあと

貨物ではなく

ヒトを乗せた新幹線を

見るのに意味がある

ことを知ります

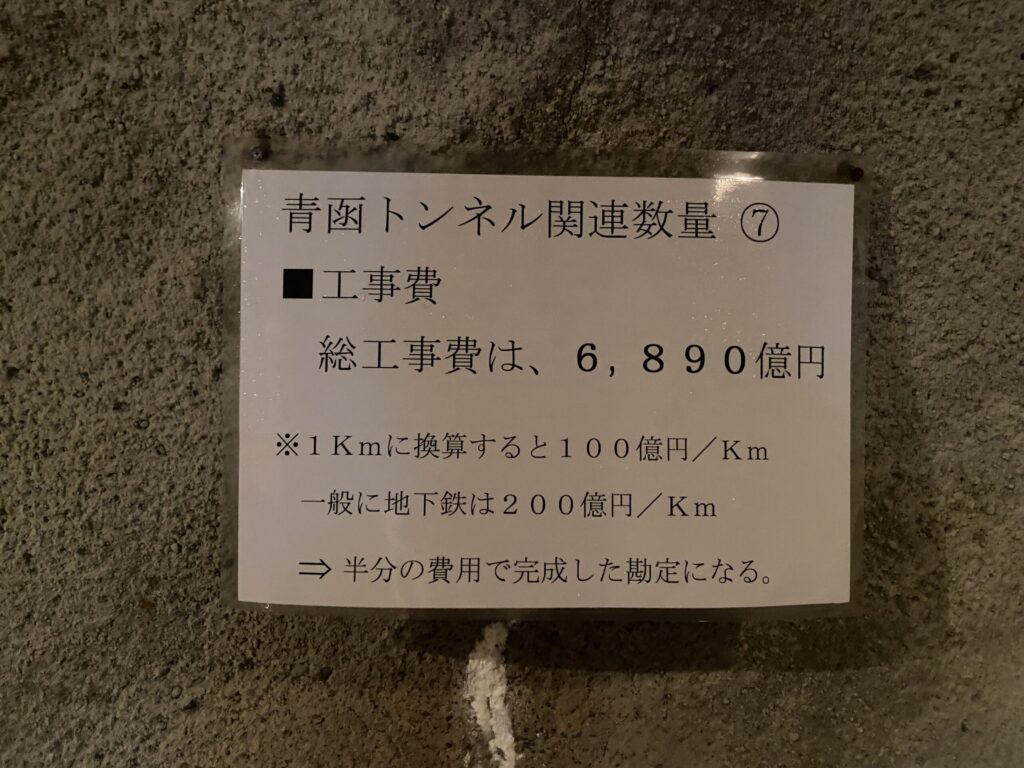

青函トンネル記念館

さて

入口の後は

いよいよ

青函トンネルの中に

入りましょー

トロッコに乗って

トンネルの中に入って行ける

青函トンネルについての

博物館です

さて

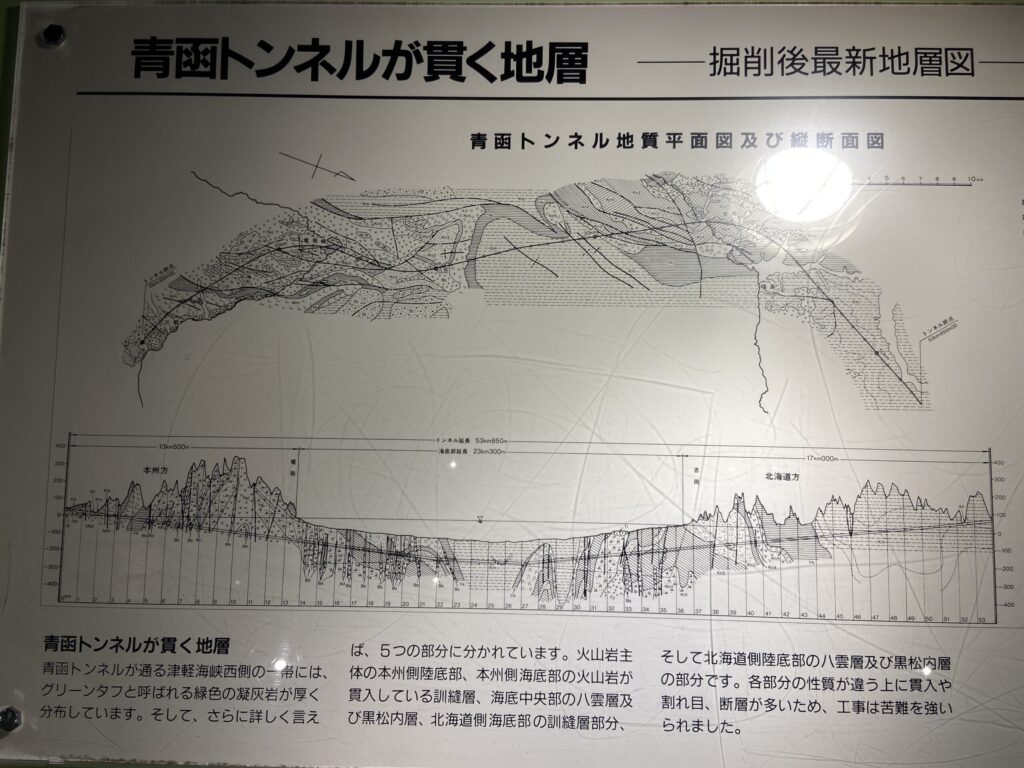

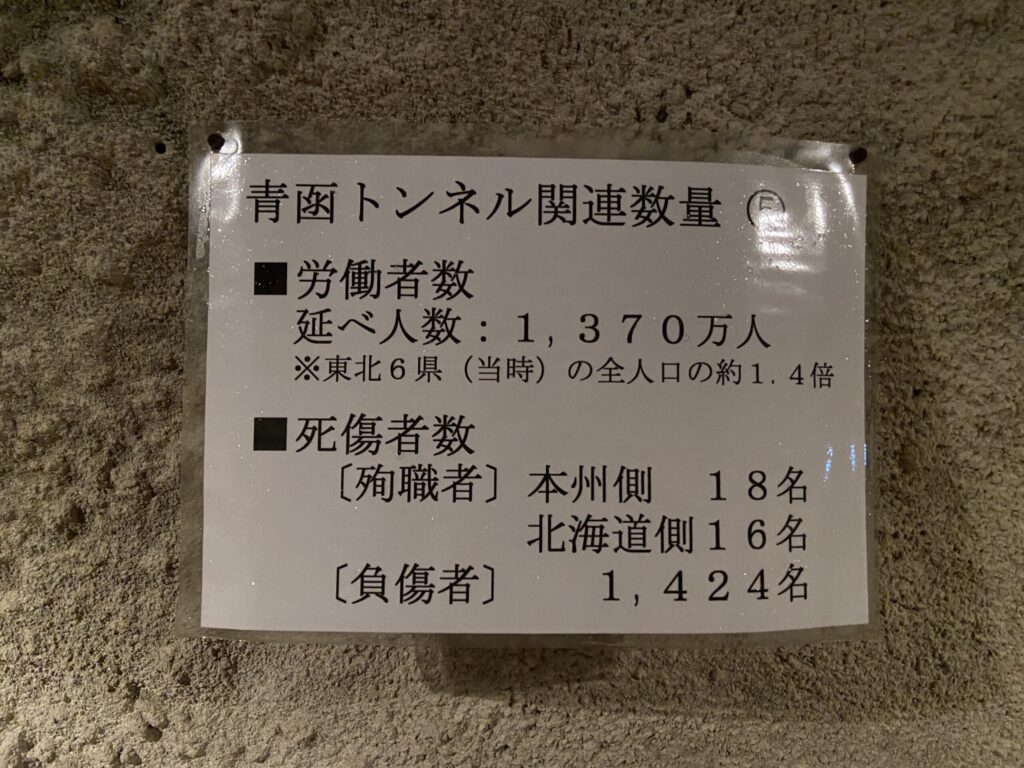

人類はいままで

海の下にトンネルを掘ったことが

ありません

そこで

結成されたのが

工事、電気、排水、排気、地質など

各部門の技術者達

掘るまえに

函館と青森側で地質調査

トンネル位置の地層の確認

地質の確認後

トンネルを掘り始めるのですが

なんせ

全長20km越えトンネルの上には

海峡が流れてるので

海水との

激しい戦いになりました

当時の様子を見学する為

実際に青函トンネルの中に

行ってみよー

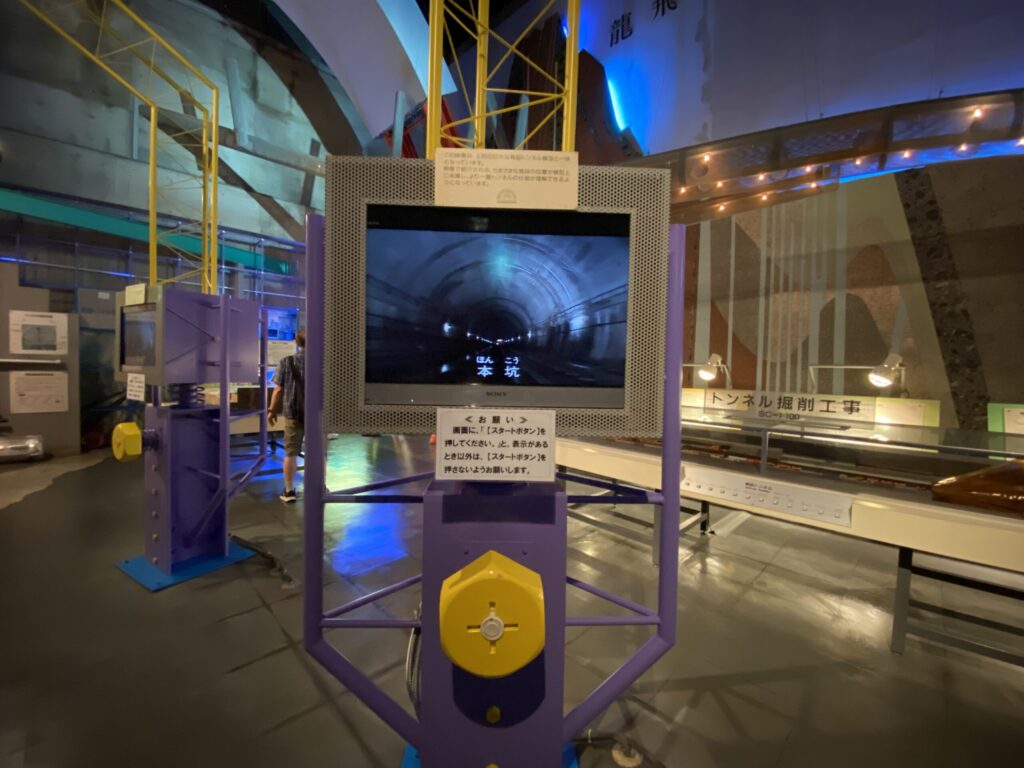

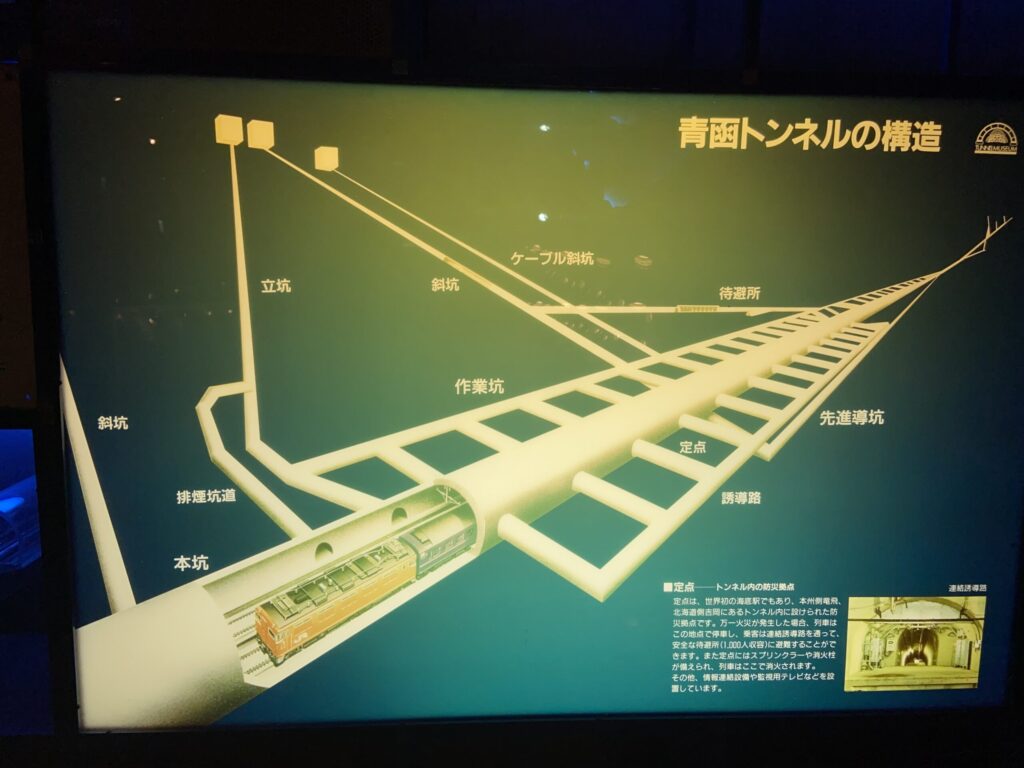

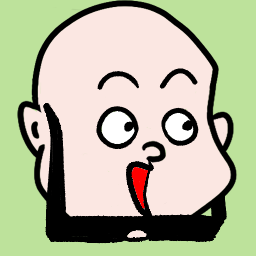

青函トンネルの構造は

電車が走る本坑の他、作業抗など

別トンネルがいくつもあり

そのごく一部が

資料館となってます

小さな

トロッコに乗車して

座る場所は

もちろん一番前

このいかつい

ゲートが

次第に開き…

ガタガタ揺れながら

ゆっくりトンネル内へ進みます

あ、

みなみにこのツアー参加したら

1時間ぐらい地上に戻れません

そして 到着

体験坑道駅

ガイドさん付で

現地の資料館となってます

まだこの地点では

海峡の真下ではありませんが

床はびちゃびちゃ

完全に浸水は抑えられないので

別のトンネルやパイプを使って

排水してるのかな

はい

待ちに待った

一番肝心な

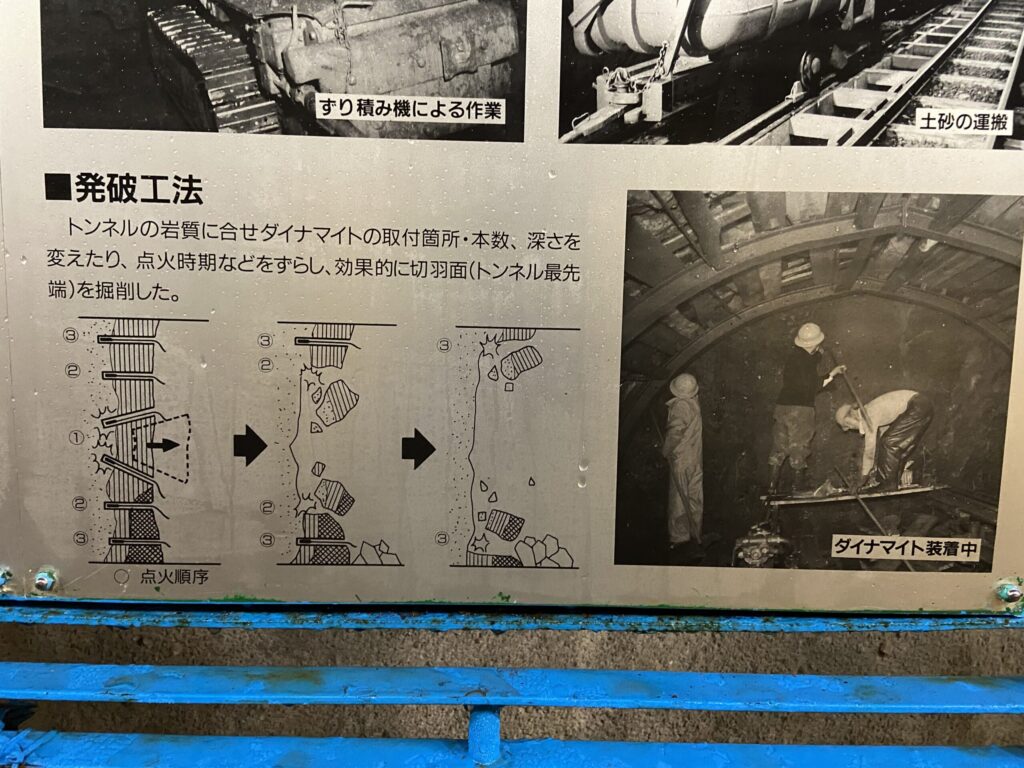

当時の掘穴作業です

まずは

手作業の他、ダイナマイトでも

壁をぶっ壊します

従来であれば

ガレキを取り出すだけですが

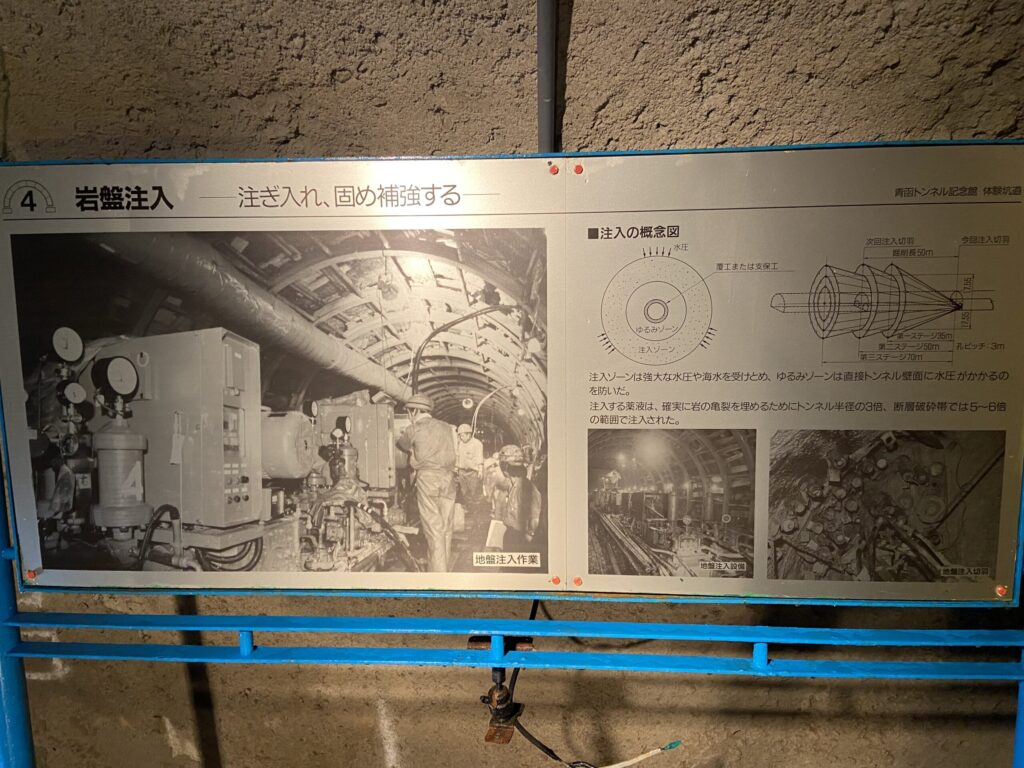

海水が噴き出てくるので

掘る場所を補強したり

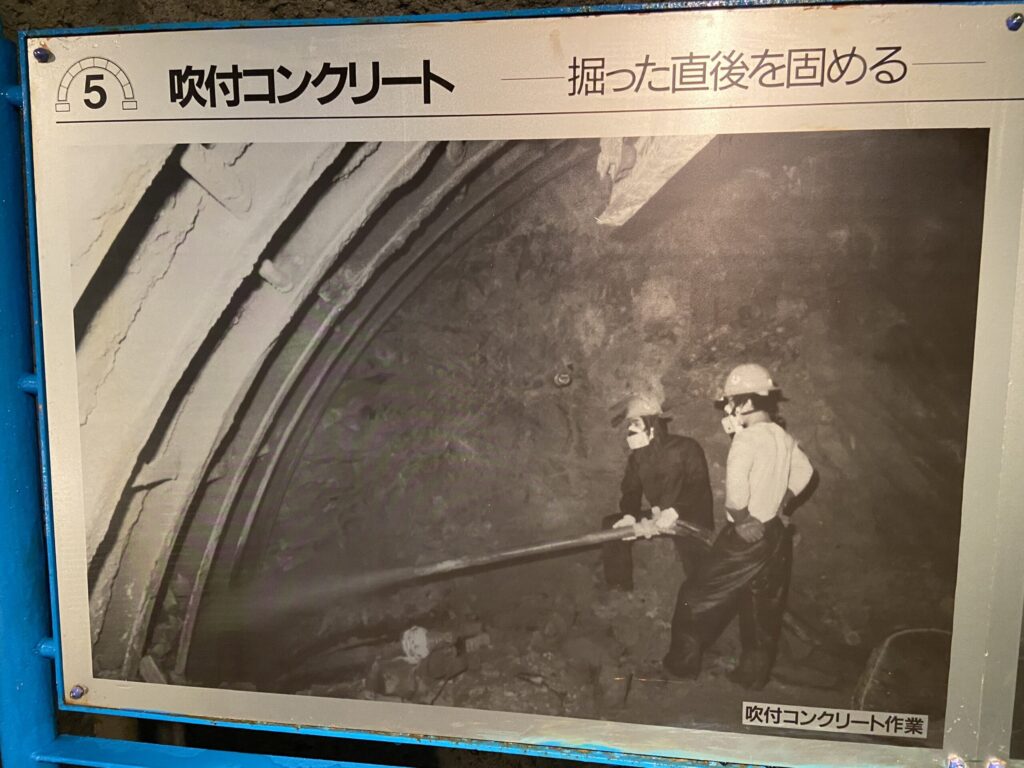

掘った直後に

コンクリートで壁を固めたり

最初は

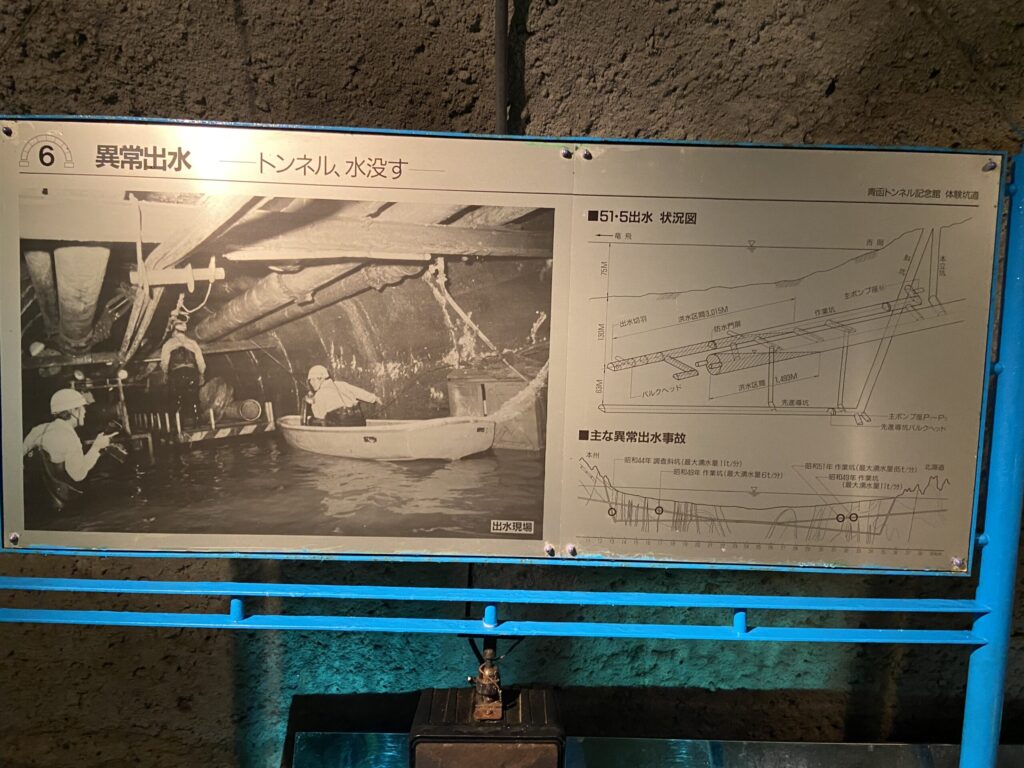

なんとかなってましたが

水害事故が起こります

こんな場所で

海水が大量に吹き出したら

こわっ!

みんな

必死だったに違いない

そんなこんなで

諦めず掘り続けていくうち

時代も変わり、技術がさらに発達

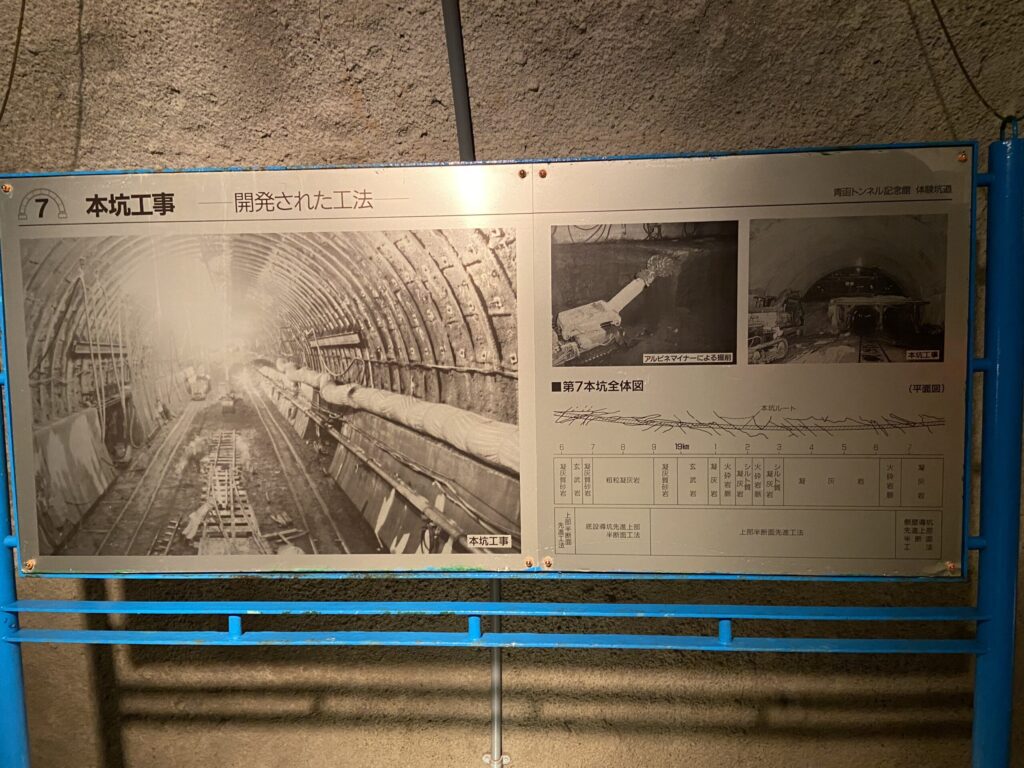

そしてついに

貫通

最後のダイナマイトで

青森側と北海道側の

壁を貫通させた瞬間

今まで

よどんでいた空気が

一気に抜けた

と当時の

関係者は言ってました

こうして

24年かかった一大プロジェクトは

幕を閉じたのです

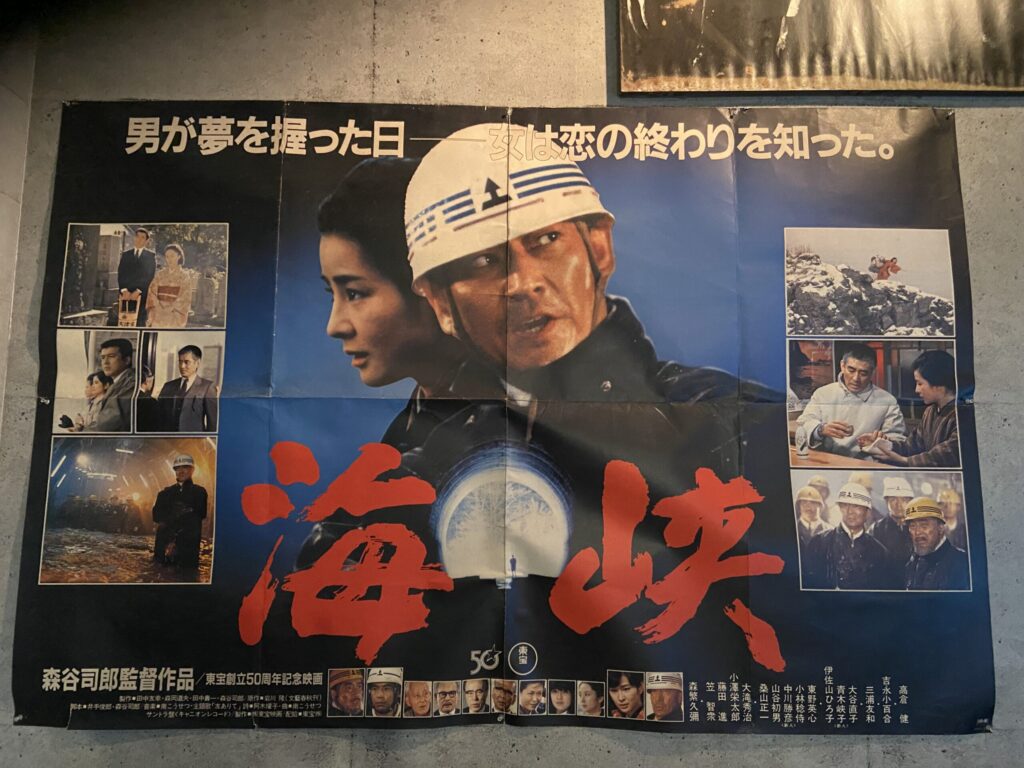

健さん主演の映画

海峡

この日の夜

アマゾンプライムで鑑賞

参考になります

いやー改めて

青函トンネルは日本技術の

結晶でしかない

開通後も

メンテナンスしてるから

大きなトラブルないし

世界で2番目の

トンネルの長さになったけど

そんなの かんけーねー

22キロの

海底トンネルは

世界で

ここだけです

竜飛岬

青函トンネルの後は

旅人の宿命 岬めぐりへ

目指すは

強風で知られる

津軽半島の最北端

竜飛岬

岬近くの

集落を通ると

屋根に

瓦がのってません

そういえば

大間もこんな感じだったな

風速10mがデフォルト

なんだもん

そりゃ 竜も飛ぶわ

おなじみの

灯台めぐり

竜飛岬灯台

天気が悪くて

北海道見えなかったけど

ここに立ってみると

青函トンネルの偉大さが

よく分かるし

竜飛岬の風を

北海道に届けよう!

と言っていた

当時の意気込みが

伝わってくる

まとめ

ねっ

青函トンネル入り口で

新幹線を見る事に

意味があるって

そーゆーこと

つづく

前代未聞